中橋道紀編集長(機関紙部長)より主な紙面内容を手話で紹介します。

●昨年のデフリンピック円盤投げ金メダリストの湯上選手が

日本パラスポーツ賞の大賞を受賞 きこえない選手で初(1面)

●【優生保護法問題】検証会議の中継に手話言語通訳が打ち切り!(1・8面)

●歌会始の儀で詠み上げられた皇后陛下の御歌に「手話」(1面)

●荒川区(東京都)が主催行事への情報保障のルールを規定(3面)

●JDFの全国フォーラムで、障害者権利条約をめぐる

最新の世界の動向から今後の取り組みを考える(6~7面)

●多様な人々の「言葉の壁」をテーマにした

映画『みんな、おしゃべり!』が好評上映中(12面)

●新年一般参賀に手話言語通訳を今年も配置(2面)

●第4回連盟理事会で「手話言語通訳」の表記と

デフリンピックのレガシーの発展活用を討議(2面)

●八幡浜市(愛媛県)が県内初の手話言語条例を制定(3面)

●全国ろうあヘルパー連絡協議会がバリアフリー・ユニバーサル

デザイン推進功労者表彰で内閣府特命担当大臣表彰優良賞を受賞(7面)

●第12回全国高校生手話パフォーマンス甲子園

ネットで映像の閲覧が可能に(9面)

●日本聾啞史研究会が高橋潔・大曽根源助の出身地で

第27回大会を開催し、聾啞史を学ぶ(10面)

●6県が一つになって新たな課題の解決へ!

東北ブロック幹部研修会(10面)

●佐賀県でのバルーンの写真コンテストを今年も実施(11面)

今回はデフリンピックにちなんだ投票も

●【連載】

・みること・きくこと・ふれること(10面)…⑤「点毎文芸」の作品から

・話題のひと(2面)…デフリンピックでメダル獲得累計数日本トップ 茨隆太郎さん

・一緒に かつろうキッチン!(11面)…⑩オレンジパフ

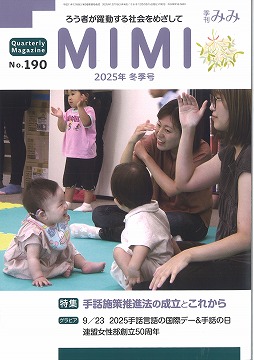

特集 手話施策推進法の成立とこれから

新しい法律によって手話に関する施策をどのように実施させていくのかを

当事者・関係者のさまざまな視点から紹介します。

・インタビュー… ボクたちの・ワタシたちの手話に関する施策の推進に関する法律

・緊急座談会… 「手話施策推進法施行!~5年後を見据えて~」

・寄稿…田門浩さん、金澤貴之さん、二神麗子さん、河﨑佳子さん、戸田康之さん、

末森明夫さん、小出新一さん、植野圭哉さん、伊藤芳浩さん、門川紳一郎さん

<カラーグラビア・記事>

・2025手話言語の国際デー&手話の日

・全日本ろうあ連盟 写真コンテスト 入賞作品展2(課題写真部門)

・女性部創立50周年 第55回全国ろうあ女性集会、

第59回全日本ろうあ青年研究討論会、第37回全国ろうあ高齢者大会

<特報記事>

・第8回全国手話劇祭、第12回全国高校生手話パフォーマンス甲子園、

第42回全国高校生の手話によるスピーチコンテスト

・2025手話言語の国際デー&手話の日

<連載>

・聴くを考える 視るを考える

第87回…「手話は言語」 秋田喜美さん(名古屋大学准教授・言語学者)

・デフリンピアンの今昔… デフバレー男子

・百人一手⑥… 赤星孜さん

・お気に入りの日本百名山㉔… 上州武尊~スカイビュートレイルランニング

・みみちゃんの質問コーナー… AI/ワークライフバランス

・東京2025デフリンピックに向けて、新しい手話、『共鳴 撮る×詠む』 他

(上の画像をクリックすると、2ページ分の紙面が大きくご覧いただけます。)

全日本ろうあ連盟や支援者が2010年から長年求めてきた「手話言語法」をベースにした「手話に関する施策の推進に関する法律案(通称、手話施策推進法案)が、6月13日の参議院本会議と衆議院内閣委員会で全会一致で可決。翌週にも衆議院本会議での可決による成立が濃厚になりました。

日本聴力障害新聞は緊急的な報道の必要性を鑑み、同月15日に岩手県で開催された全国ろうあ者大会会場でA4サイズのモノクロで両面1枚の号外を配布し、連盟評議員には先立って14日正午から配布しました。

この紙面データをホームページでもカラーで公開することとしました。A4のサイズで両面刷りができるようにしています。(内容を無償で閲覧したり、ダウンロードすることもできます)

【6月23日追記】号外記載の概要について、現時点で、より正しい概要の内容をアップします。次の語句をクリックしてご覧ください。(最新の概要)

日本聴力障害新聞編集部

日聴紙とMIMIへの所感をインタビューしました

全日本ろうあ連盟の石野富志三郎理事長が、

北野雅子さん(石川県)と大矢暹さん(兵庫県)をとりあげ、

本書の魅力を紹介しています。本書の詳細はこちらへ

バインダーの詳細はこちらまで

A4の大きさ、発行当時のカラー紙面がそのままカラーで読めます。

運動の歴史・息吹を感じ取ろう!

日本聴力障害新聞縮刷版第12巻

(2016年1月1日号~2020年12月1日号)

定価 9,350円(税込・送料別)(※送料は、DVDとご一緒の注文も同額となります)

お申し込みはこちらまで。